Warum Schmerzen und das Ausmass der Verletzung nur selten korrelieren

Von: Marc Streitenbürger, Leiter Athletik und Personal Training bei Functional Athletics

Das Phänomen Schmerz wird sowohl in der Trainingswissenschaft als auch in der Medizin nach wie vor von einer stark biomechanischen Sichtweise geprägt. Uns wird «beigebracht», dass wir Schmerzen haben, wenn in unserem Körper ein Gewebeschaden vorliegt. Demzufolge sollen wir keine Schmerzen haben, wenn das Gewebe intakt ist. Dieser Vorstellung liegt die Annahme zugrunde, dass Schmerzen ein Signal des Körpers ans Gehirn sind. Tatsächlich ist dies weit von dem entfernt, was die Wissenschaft heute über die Erscheinung von Schmerzen weiss.

Schmerzen begleiten uns durchs Leben. Grundsätzlich tun sie auf den ersten Blick vor allem weh, sind mühsam und schränken ein. Gerade für Sporttreibende sind Schmerzen einhergehend mit dem Umstand, sich nicht mehr in gewohntem Masse und Umfang bewegen zu können. Eins zu null fürs Gehirn, so zu sagen, denn genau darin steckt die Essenz des Phänomens Schmerz. Für dieses ist es nämlich ein Mittel, uns von möglichen Gefahrensituationen fernzuhalten und unser Verhalten insofern zu beeinflussen, als wir unseren Körper nicht in solche bringen. Der beschriebene Mechanismus wurde im Blog-Beitrag «Warum Dehnungsschmerz nichts mit verkürzten Muskeln zu tun hat» am Beispiel der Beweglichkeit bereits aufgezeigt: Nicht verkürzte Muskeln sorgen für Dehnungsschmerz; es ist das Gehirn, das uns «blockiert» und damit eine für die Gelenke potenziell gefährliche Position verhindert. Den Bewegungsradius einschränken ist eine Ausprägung – für unser Überleben sorgen eine andere und die wohl unentbehrlichere.

Dies zeigt das Beispiel von Menschen mit Analgesie auf. Sie verspüren keinen Schmerz. Damit wird dem Gehirn die Möglichkeit entzogen, auf gefährliches Verhalten hinzuweisen. Je nach Ausprägung kann dies die Lebenserwartung der Betroffenen erheblich senken. Im Gegenzug dazu werden Menschen mit chronischen Schmerzen normalerweise ähnlich alt, wie jene ohne. Warum? Aufgrund ihres Schmerzes passen sie ihr Verhalten an und bringen sich nicht in gefährliche Situationen. Ihre Lebensqualität sei an dieser Stelle nicht bewertet, doch sie überleben. Um das Sichern des Überlebens geht es auch im nachfolgenden Exempel. Soldaten, die im Gefecht schwer verwundet wurden, berichteten, ihre Verletzungen zunächst gar nicht wahrgenommen zu haben. Erst als sie sich ausserhalb der Gefahrenzone befunden hätten, hätten sie das Ausmass ihrer Verwundung bemerkt. Daraus lässt sich schliessen: Schmerzen sind kein Signal des Körpers ans Gehirn, sondern ein Output des Gehirns. Es fordert durch sie eine adäquate Reaktion auf die vorliegende Situation. Erst wenn das Gehirn anhand der gesammelten Informationen aus der Umwelt, den Erfahrungen mit vergleichbaren Situationen sowie dem Inneren des Körpers (Gewebebeschädigungen) zum Schluss kommt, dass Schmerzen angebracht sind, entstehen sie. Daneben kann es aber auch zu einem gegensätzlichen Schluss kommen. Dies lässt sich, am Beispiel der Soldaten, neurophysiologisch einfach erklären. Schmerzempfinden hätte diese möglicherweise daran behindert, aus der Gefahrenzone zu fliehen, wodurch ihr Überleben nicht gesichert hätte werden können. Ist das Aussenden von Schmerz dem Gehirn also gerade nicht dienlich, generiert es diesen auch nicht; auch dann nicht, wenn schwerwiegende Verletzungen vorliegen.

Dass auch der soziale Kontext beim Schmerzempfinden eine Rolle spielen kann, zeigt ein weiteres Beispiel auf. Gerade gestürzte Kinder weinen oftmals nicht sofort nach dem Sturz. Sie warten zuerst die Reaktion ihrer Eltern ab. Reagieren diese nicht oder geben dem Kind zu verstehen, dass nichts Schlimmes geschehen ist, verspürt das Kind den Schmerz mit grosser Wahrscheinlichkeit kaum bis gar nicht und spielt in der Folge weiter. Suggerieren die Eltern mit ihrem Verhalten aber, dass der Sturz geschmerzt haben muss, nimmt ihn das Kind auch stärker wahr und beginnt oftmals zu weinen.

Das biopsychosoziale Modell der Schmerzforschung

Die ausgeführten Beispiele zeigen auf, dass das Ausmass der Gewebeschädigung sowie jenes des verspürten Schmerzes oftmals nicht zusammenpassen. Die vorherrschende biomechanische Sichtweise kann dies nicht erklären. Weshalb? Dies ist einer simplen Erklärung geschuldet. Sie ist (zu) einfach verständlich. Wer hat bei Schmerzempfinden nicht auch schon gedacht, dass «wohl etwas kaputt sein muss», sonst würde es ja nicht schmerzen? Diese Argumentation ist vermeintlich logisch, legitimiert jedoch ihre Sichtweise nicht. Dass Schmerzen und Gewebeschädigung nur selten korrelieren, ist der Wissenschaft schon länger bekannt und das biopsychosoziale Modell, das Schmerzen multifaktoriell betrachtet, in der Schmerzforschung akzeptiert. Nur nachweisen konnte man es lange nicht.

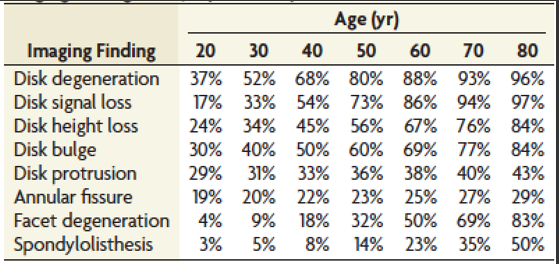

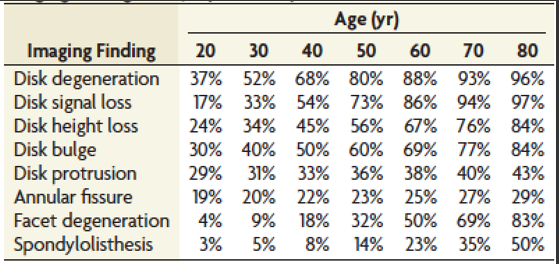

Ein Beleg für fehlende Korrelation zwischen Schmerzsymptomen und tatsächlichen Gewebeschädigungen am Beispiel des Rückens konnten Brinjikji et al. (2015) in einem systematischen Review erbringen. Die Autoren veranschaulichten den prozentualen Anteil verschiedener «Degenerationskrankheiten» der Wirbelsäule von Patienten, die keine Schmerzsymptome aufwiesen. Aus dem Review ist herauszulesen, dass a) 80 % (!) der 50- jährigen Patienten keine Schmerzen verspürten, obwohl sie eine Bandscheibendegeneration aufwiesen und b) 31 % der 30-Jährigen an einem Bandscheibenvorfall litten, diesen aber nicht als schmerzhaft empfanden. Grafisch veranschaulicht wird dies anhand der Tabelle in der Bildergalerie weiter unten auf dieser Seite. Auch Jarvik et al. (2005) beobachteten ein biomechanisch nicht erklärbares Phänomen: Ihre Studie zeigt auf, dass Depressionen ein stärkerer Prädiktor dafür sind, ob eine Person Rückenschmerzen entwickelt, als es die MRI-Befunde der Betroffenen belegten. In einer weiteren Studie war die höchste Korrelation mit Symptomen zu Rückenschmerzen wiederum nicht der Gewebeschaden, sondern die Unzufriedenheit mit der Jobsituation.

Es gibt heutzutage also wissenschaftliche Nachweise dafür, dass die tatsächliche Gewebeschädigung nicht zwingend zu Schmerzen führen muss und umgekehrt. Gleichzeitig bedeutet das aber nicht, dass Gewebsbeschädigungen nie Ursache von Schmerzen sind. Es ist nur nicht die einzige Erklärung dafür. Dazu ein weiteres Beispiel von Menschen mit chronischen Schmerzen: Oft weisen diese längst keine strukturellen Schäden mehr auf, empfinden aber trotzdem weiterhin Schmerzen. Sie haben den Schmerz «gelernt», weshalb das Gehirn ihn aufgrund des Erfahrungswertes weiter (unnötig) aussendet. Ein weiteres Szenario dafür, dass das Phänomen Schmerz viel komplexer ist, als oftmals dargestellt. Diese Erkenntnis ist aber auf keinen Fall negativ, sondern vielmehr sehr positiv zu bewerten. Sie eröffnet unzählige neue Optionen, Schmerzen in ihrer Ursache erfolgreich zu behandeln. Das bedingt aber, dass wir uns der Sichtweise des biopsychosozialen Modells öffnen. Die Schmerzforschung lässt nämlich keinen Zweifel daran, dass diesbezüglich ein starkes Umdenken stattfinden muss. Für ein schmerzfreies Leben. In dem Schmerzmittel oder Operationen nur die allerletzte Option darstellen. Weil sie oft nur Symptome und nicht Ursachen behandeln.

Take-Home-Messages

- Schmerzen sind ein Mittel des Gehirns, uns von potentiell gefährlichem Verhalten abzuhalten.

- Schmerzen sind kein Input für, sondern ein Output vom Gehirn.

- Schmerzen muss nicht zwingend ein Gewebeschaden zugrunde liegen.

- Gleichzeitig kann ein Gewebeschaden vorliegen, ohne dass Schmerzsymptome wahrzunehmen sind.

- Schmerzen können nur im Kontext des Individuums erklärt werden > biopsychosoziales Modell.

- Schmerzen sind lernbar und können daher weiterbestehen, obwohl die ursprüngliche strukturelle Ursache nicht mehr vorhanden ist.

Dieser Beitrag wurde ertsmals am 25. November 2019 publiziert.

Interessiert am ASVZ-Blog?

Wir haben innerhalb der Trainingslehre zu Themen der Ausdauer, Stabilität/Mobilität, Schnelligkeit/Explosivität, Gesundheit und Lebensstil geschrieben. Du findest diese Blog- Beiträge unter asvz.ch/blog

Literatur zum Text

- Buirski, G., & Silberstein, M. (1993). The symptomatic lumbar disc in patients with low-back pain. Magnetic resonance imaging appearances in both a symptomatic and control population. Spine, 18(13), 1808-1811.

- Jarvik, J. G., Hollingworth, W., Heagerty, P. J., Haynor, D. R., Boyko, E. J., & Deyo, R. A. (2005). Three-year incidence of low back pain in an initially asymptomatic cohort: clinical and imaging risk factors. Spine, 30(13), 1541-1548.

- Boos, N., Rieder, R., Schade, V., Spratt, K. F., Semmer, N., & Aebi, M. (1995). The diagnostic accuracy of magnetic resonance imaging, work perception, and psychosocial factors in identifying symptomatic disc herniations. Spine, 20(24), 2613-2625.

- Savage, R. A., Whitehouse, G. H., & Roberts, N. (1997). The relationship between the magnetic resonance imaging appearance of the lumbar spine and low back pain, age and occupation in males. European Spine Journal, 6(2), 106-114.

- Brinjikji, W., Luetmer, P. H., Comstock, B., Bresnahan, B. W., Chen, L. E., Deyo, R. A., ... & Wald, J. T. (2015). Systematic literature review of imaging features of spinal degeneration in asymptomatic populations. American Journal of Neuroradiology, 36(4), 811-816.