Ernährung: Frau und Sport

«Hot Topic» der Swiss Sports Nutrition Society (SSNS) - Kompakte Infos zu aktuellen Fragen der Sporternährung

Autorinnen: Dr. Joëlle Flück, Simone Reber

In den letzten Jahren hat sich immer mehr verdeutlicht, dass sportwissenschaftliche Themen v. a. mit männlichen Athleten oder Studienteilnehmern aufbereitet wurden. Aufgrund der genetischen, hormonellen und auch körperlichen Unterschiede zwischen Männern und Frauen, scheint mittlerweile klar, dass diese Ergebnisse der Studien nicht einfach so auf Athletinnen übertragen werden können.

Einleitung

Das Internationale Olympische Komitee hat in Tokyo 2021, den Olympischen Sommerspielen, eine Frauenbeteiligung von fast 50 % erreicht und spricht von den ersten «gender-balanced Olympic Games in history». Doch was wissen wir in den Sport- und Ernährungswissenschaften in den Bereichen Training, Menstruationszyklus und Ernährung im Frauensport? Nur ein kleiner Anteil (35 %) der wissenschaftlichen Studien wurde mit weiblichen Studienteilnehmern durchgeführt. Die Gründe dafür sind vielschichtig: Zyklusabhängige Faktoren, geringere Leistungsdichte, weniger Studienteilnehmerinnen verfügbar. So ist es aktuell in den wenigsten Fachbereichen möglich, evidenzbasierte Empfehlungen für Frauen zu formulieren. Häufig dienen Empfehlungen aus Studien, welche mit Männern durchgeführt wurden, als Grundlage für beide Geschlechter. Ziel dieser Zusammenfassung ist es, aufzuzeigen, inwiefern sich Athletinnen von Athleten in Bezug auf die Sporternährung unterscheiden und in welchen Bereichen weiter geforscht werden muss, um klare Trainings- und Ernährungsempfehlungen für Athletinnen formulieren zu können.

Die verschiedenen Lebensphasen der Frau im Laufe der sportlichen Karriere

Frauen durchlaufen in ihrer sportlichen Karriere verschiedene Phasen, welche einen direkten Einfluss auf ihre Gesundheit, ihre Ernährung und ihre Leistungsfähigkeit haben.

Pubertät:

Während des Reifeprozesses vom Mädchen zur Frau, kommt es zum einen zu Wachstum und somit zu einem erhöhten Energiebedarf, zum andern durch die hormonelle Veränderung zu einer Gewichtszunahme und zu Veränderungen des Körpers. Gerade bei ästhetischen Sportarten, aber auch im Ausdauersport kann dies zu einer Leistungsstagnation führen, bis man sich an die neue Körperkonstitution gewöhnt hat. Dieser Entwicklungsschritt ist auch eine heikle Phase betreffend die Manifestation einer Essstörung. Insgesamt 14 % der sportreibenden Mädchen haben ein gestörtes Essverhalten, bei nicht aktiven Mädchen sind es 5.7 %, bei sportreibenden Knaben 7 %. Oft verändern junge Frauen ihre Ernährungsgewohnheiten und reduzieren beispielsweise die Zufuhr von Kohlenhydraten oder sie verzichten auf Fleisch und ernähren sich vegetarisch oder gar vegan. In dieser Lebensphase gilt es, eine bedarfsdeckende Energiezufuhr und ein gesundes Essverhalten zu fördern, um einem relativen Energiedefizit und somit gesundheitlichen und leistungsbezogenen negativen Folgen vorzubeugen. Durch das Eintreten der Menarche (erste Monatsblutung) kommt es zudem auch zu einem erhöhten monatlichen Blutverlust und einem damit verbundenen erhöhten Eisenbedarf. Oft führt dies bei jungen Frauen zu einem Eisenmangel mit oder ohne Anämie, welcher die Leistungsfähigkeit beeinflussen kann. Siehe auch «Hot Topic: Ernährung bei Nachwuchsathleten».

Gebärfähiges Alter:

Nach der Pubertät folgt irgendwann die Ablösung vom Elternhaus. Jede Frau ist ab dann selber verantwortlich für den Alltag und ihre Gesundheit. Der Zyklus hat sich eingependelt und das Thema Verhütungsmittel wird noch konkreter. Da jede Methode Vor- und Nachteile hat, gilt es, die Wahl gut zu überdenken oder mit einer spezialisierten Fachperson (u. a. Gynäkologin, Sportmedizinerin) zu besprechen. Wertvolle Informationen zu verschiedensten Verhütungsmitteln sind im Dossier «Frau und Spitzensport» von Swiss Olympic zu finden.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Im späteren Verlauf der Karriere einer Sportlerin kann eine Schwangerschaft hormonelle, aber auch physische und psychische Veränderungen mit sich bringen. Auf den Athletinnen lastet jeweils ein grosser Druck. Betreuer, Sponsoren, Fans und der eigene Anspruch fordern einen möglichst raschen Wiedereinstieg ins Wettkampfgeschehen. Dies bedeutet, dass das durch Schwangerschaft erhöhte Gewicht und das reduzierte Fitnesslevel unter zeitlichem Druck korrigiert werden müssen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Dies stellt eine anspruchsvolle Gratwanderung dar: Zum einen muss für die Gewichtsreduktion eine negative Energiebilanz erzielt werden, zum anderen braucht der Körper genügend Energie für die Milchproduktion für das Stillen, für die zunehmende Trainingsintensität, für eine gute Regeneration trotz Schlafmangel und um verletzungsfrei zu bleiben.

Menopause:

Im Mittel um das 54. Lebensjahr kommt es zu einer erneuten hormonellen Umstellung während der Menopause. In dieser Phase stehen die Energiezufuhr, der Erhalt der Muskelmasse und die Knochengesundheit im Vordergrund. Das anabol wirkende Östrogen fehlt und es kommt zu einem Abbau der Muskelmasse, der bis zu 0.6 % pro Jahr betragen kann. Dieser Abbau führt zu einer reduzierten Leistungsfähigkeit, aber auch zu einem tieferen Energiebedarf, bei gleichzeitig hohem/erhöhtem Bedarf an Proteinen und Mikronährstoffen. In dieser Phase besteht weiter ein erhöhtes Risiko, an einer Osteopenie oder einer Osteoporose zu erkranken. Ernährungsrelevante Faktoren wie beispielsweise die Zufuhr von Protein, Kalzium und Vitamin D sind zu berücksichtigen.

Man kann festhalten, dass es sich lohnt, die Athletinnen in allen diesen Phasen aus ernährungstechnischer Sicht zu begleiten und zu beraten. Nur so können beispielsweise Essstörungen, Ernährungsdefizite, eine verminderte Knochendichte oder auch hormonelle Störungen präventiv verhindert werden.

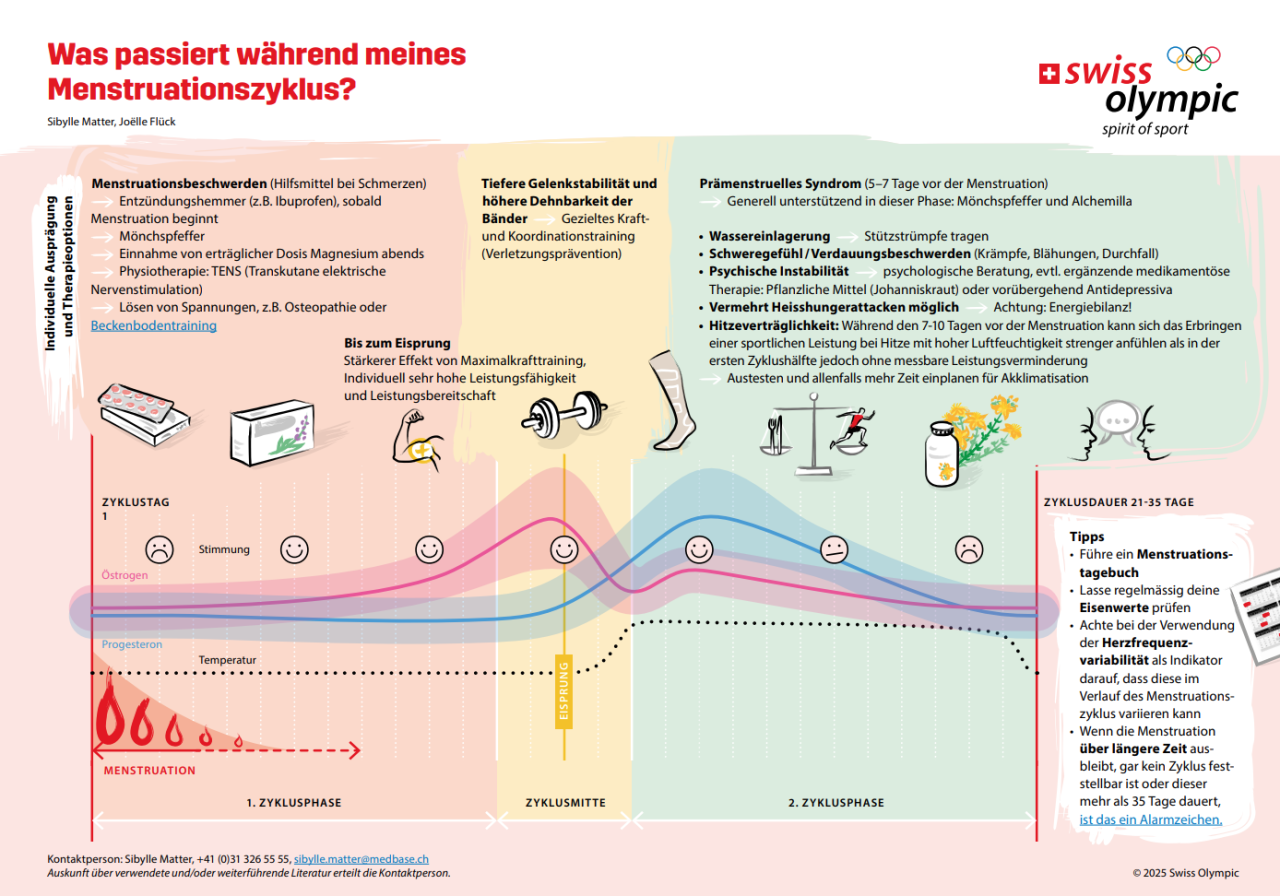

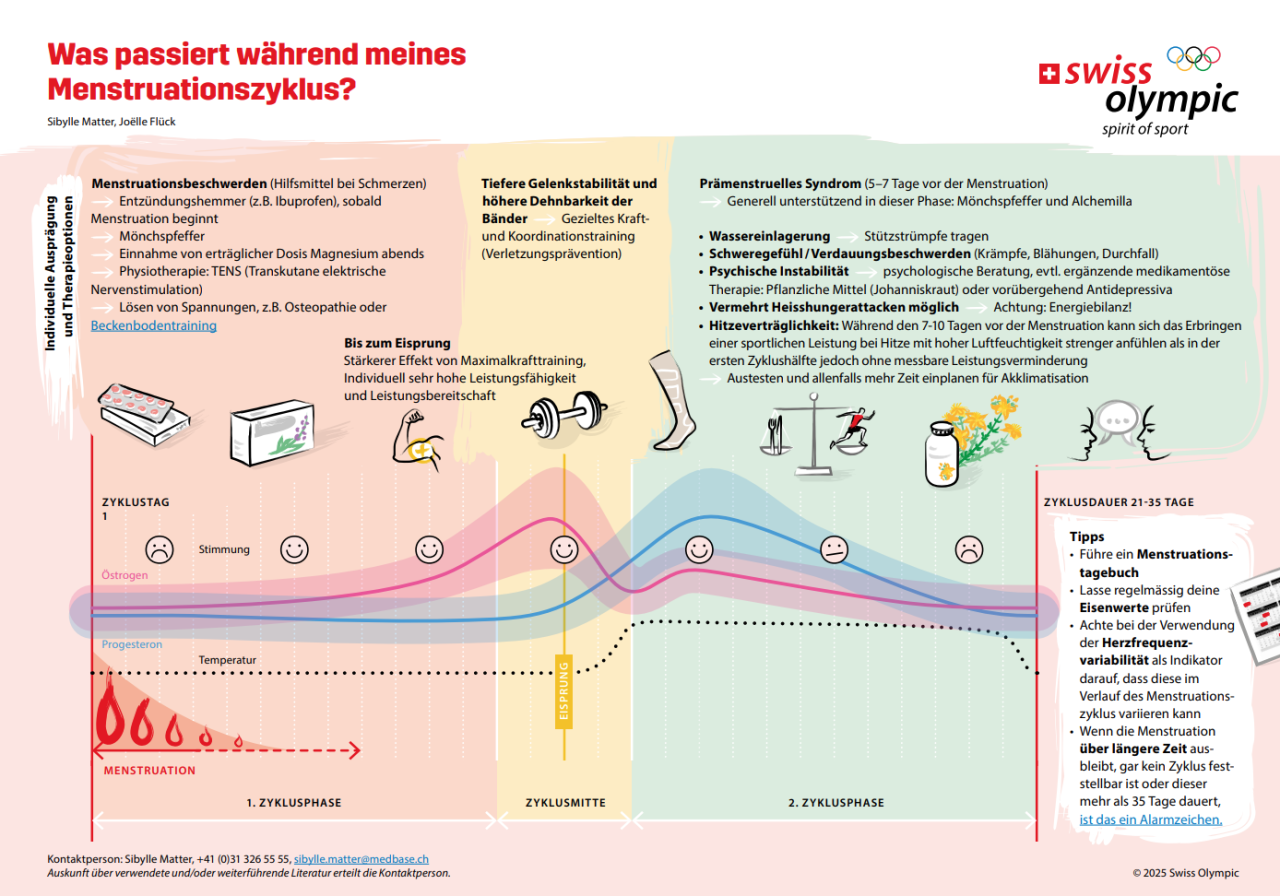

Hormonelle Veränderungen während des Zyklus

Die hormonellen Veränderungen im Verlauf des Menstruationszyklus sollten bei der Trainingssteuerung sowie im Bereich der Sporternährung berücksichtigt werden. Der Zyklus der Frau wird anhand der hormonellen Veränderungen in die follikuläre (erste Zyklushälfte), die ovulatorische (Zyklusmitte) und die luteale Phase (zweite Zyklushälfte) unterteilt.

Solch ein funktionierender Zyklus kann nicht bei allen Athletinnen beobachtet werden (Abbildung 1, auch hier), da dieser bei gestörtem Energiestatus rasch aus den Fugen gerät. Im Extremfall kann es zum Ausbleiben der Menstruation kommen.

Ungefähr 50 % aller Athletinnen geben an, hormonelle Verhütungsmittel zu verwenden. Die obenerwähnten zyklusabhängigen hormonellen Veränderungen gelten für diese Athletinnen nicht. Die hormonelle Verhütung kann jedoch einer Athletin situativ den Sportalltag erleichtern - beispielsweise indem Zyklusbeschwerden und Stimmungsschwankungen (prämenstruelles Syndrom) gelindert werden können oder indem der Zyklus verschoben werden kann.

Jede Frau, egal ob sie hormonell verhütet oder nicht, erlebt ihren Zyklus anders. Das Prinzip «One Size Fits All» trifft hier alles andere als zu. Die Athletin soll dazu sensibilisiert werden, ihren Körper zu beobachten und entsprechend diesen gewonnenen Erfahrungen das Training und die Ernährung anzupassen. Dies ist der erste wichtige Schritt, um zu verstehen, inwiefern der «Zyklus» überhaupt die Leistung wie auch das Training und die Ernährung der Athletin beeinflussen kann.

Physiologische und leistungsrelevante Aspekte beim natürlichen Zyklus

Die oben erwähnten hormonellen Veränderungen bei Frauen mit regelmässigem Spontanzyklus bedingen auch leistungsphysiologische Veränderungen. So ändert sich beispielsweise die Körperkerntemperatur und resultiert in einem Anstieg von 0.3 bis 0.7 °C während der Lutealphase (LP). Auch scheint die Schweissfunktion in dieser Phase zu einem späteren Zeitpunkt einzusetzen. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Schweissrate in Abhängigkeit des Menstruationszyklus zu messen. Auch beim Training oder bei Wettkämpfen in der Hitze kann dieser Temperaturanstieg in die Kühl- und Trinkprotokolle einbezogen werden.

Weiter erhöht sich während der LP die Fettoxidation in Ruhe, wie auch der Ruheenergieverbrauch um 2.5 bis 11.5 %. Parallel dazu wird eine erhöhte Proteinoxidation in Ruhe während der LP beobachtet. Unklar bleibt, ob es während der LP zu einem Glykogenspareffekt kommt oder nicht. Die Ergebnisse von Devries et al. (2006) deuten jedoch darauf hin. Sie zeigten, dass sich die Muskelglykogenreserven in der LP weniger rasch erschöpfen als in der Follikelphase.

Wenn wir uns die Leistungsfähigkeit während des Zyklus anschauen, so geben 42 % der sportlich aktiven Frauen an, dass der Zyklus einen negativen Einfluss auf das Training sowie die Leistungsfähigkeit hat. Ähnliche Resultate zeigen die Studien, welche im Review von Carmichael et al. (2021) zusammengefasst sind. McNulty et al. (2020) attestierten gemäss ihren Studienergebnissen vor allem der ersten Zyklushälfte - insbesondere der frühen Follikelphase – eine reduzierte sportliche Leistungsfähigkeit. Dagegen scheint die Kraftleistung in der Follikel- verglichen mit der LP besser zu sein. Dasa et al. (2021) haben dagegen keine Unterschiede in verschiedenen Kraftparametern zwischen Frauen während der Follikel- und der Lutealphase sowie bei Frauen, welche die Pille nehmen, aufgezeigt. Andere Autoren berichten, dass die Maximalkraft in der späten Follikelphase bis zur Ovulation erhöht ist. Es wird angenommen, dass die Estradiolspiegel weiter Einfluss auf die Muskelhypertrophie und -regeneration haben. Aufgrund tiefer Studienqualität sowie geringer Anzahl durchgeführter Studien, gibt es noch nicht genügend Evidenz, aufgrund von hormonellen Fluktuationen eine Beeinflussung der Leistung oder Anpassungen im Training zu erwarten. Das Training auf die Zyklusphasen anzupassen, scheint deshalb verfrüht. Zudem beschränkt sich dessen Einsatz auf das oberste Prozent der absoluten Spitzenathletinnen, welche nicht hormonell verhüten und auch tatsächlich einen «funktionierenden» Zyklus haben. Weitere gut kontrollierte Studien sind notwendig, um den Einfluss des Zyklus auf die Anpassungen während des Krafttrainings, auf die Leistungsfähigkeit sowie auf die Regeneration noch genauer zu untersuchen.

Auch im Bereich des Magen-Darm-Traktes kann es während des Zyklus zu Veränderungen kommen. So scheinen Veränderungen bei der Stuhlfrequenz und -konsistenz sowie Nebenwirkungen wie Blähungen oder Magen-Darm-Krämpfe kurz vor oder während des Einsetzens der Menstruation häufig aufzutreten. Zudem scheint die Energiezufuhr in der zweiten Zyklushälfte grösser zu sein als in der ersten. Diese Beobachtung könnte in Zusammenhang mit einer veränderten Appetitregulation wie auch psychologischen und psychischen Faktoren stehen. Auch das Auftreten von depressiven Phasen wie auch die erhöhte Energiezufuhr (sogenanntes Food-Craving) scheint vor allem kurz vor Beginn der Menstruation am grössten zu sein.

Unterschiede zwischen Männern und Frauen

Auch im Bereich der Körperzusammensetzung sind klare Unterschiede zwischen Männern und Frauen ersichtlich. Männer sind durchschnittlich grösser und schwerer als Frauen und haben eine höhere fettfreie Masse und einen geringeren Anteil an Fettmasse.

Tarnopolsky et al. (1990) haben gezeigt, dass Frauen im Unterschied zu Männern bei gleicher sportlicher Belastungsintensität, ihre Energie zu einem grösseren Anteil aus der Fettverbrennung beziehen. Tate und Holtz (1998) beschreiben in ihrem Review, dass nicht alle Studien diesen Effekt nachweisen konnten, aber eine Tendenz zu einer höheren Fettverbrennung bei Frauen bei gleicher Belastungsintensität besteht. Andere Faktoren scheinen aber im Zusammenhang mit der Fettverbrennung viel relevanter zu sein (Bsp. die unmittelbare Ernährung vor oder während der Trainingseinheit).

Obwohl die Trainingsmethoden für Frauen und Männer im Krafttraining die gleichen zu sein scheinen, gibt es dennoch Unterschiede in der Muskelphysiologie sowie in den Kraftwerten zwischen Männern und Frauen. Frauen haben beispielsweise einen höheren Anteil an Typ I Muskelfasern und weisen daher gegenüber Männern eine höhere Ermüdungsresistenz auf. Der tiefere Anteil an Typ II Muskelfasern und die geringere absolute Muskelmasse führt hingegen zu einer geringeren Maximalkraft. Die Testosteronkonzentration von Frauen beträgt 10 % derjenigen von Männern. Zusätzlich wird bei Männern durch intensive Trainingseinheiten via Aktivierung der Stresshormonachse zusätzlich anabol wirksames Testosteron ausgeschüttet. Dies konnte bei Frauen nicht in diesem Ausmass beobachtet werden. Auch während des Zyklus verändert sich der Testosteronwert bei Frauen nicht gross. Der Einfluss der Hormone bzw. deren Fluktuationen, während des Zyklus auf die Muskelproteinaufbaurate muss noch weiter untersucht werden.

Verschiedene Studien haben die Glykogenspeicherung in der Muskulatur bei Männern und Frauen untersucht. Ursprünglich wurde dabei bei gleicher relativer Kohlenhydratzufuhr (75 % der Energiezufuhr aus Kohlenhydraten) eine geringere Füllung der Glykogenspeicher bei Frauen beobachtet. Weitere Studien konnten später aufzeigen, dass Frauen die gleiche Glykogenspeicherfüllung wie Männer erreichen konnten, wenn 8 bis 10 g Kohlenhydrate pro kg Körpergewicht zugeführt werden. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Frauen mit oder ohne hormonelle Verhütung mit ähnlichen Kohlenhydratladeprotokollen den gleichen Füllstatus der Glykogenspeicher erreichen können.

Wenn es um die Kohlenhydratzufuhr während der Belastung geht, so basiert das gesamte Wissen auf Studien mit männlichen Teilnehmern. Aktuell bleibt da deshalb nichts Anderes übrig, als sich an den allgemeinen Empfehlungen zu orientieren. In Ruhe scheinen Magenentleerungs- wie auch Darmpassagezeit bei Frauen im Vergleich zu Männern erhöht zu sein. Ob diese Unterschiede aufgrund der geschlechtsspezifischen Hormone zustande kommen, scheint unklar. Während der sportlichen Betätigung konnten keine geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Magenentleerung wie auch der Kohlenhydrataufnahme beobachtet werden.

Frauenspezifische Ernährungsstrategien

Energie:

Aufgrund der kleineren Körpergrösse, des tieferen Gewichtes wie auch einem tieferen Anteil an fettfreier Masse, ist der Energiebedarf von Athletinnen geringer als jener ihrer männlichen Kollegen. Um gesund und reproduktionsfähig zu sein, aber auch für optimale Trainingseffekte und Leistungsfähigkeit ist es für Athletinnen wichtig, dass die Energiezufuhr bedarfsdeckend ist. Dass dies jedoch nicht ohne weiteres erreicht wird, sieht man darin, dass 22-58 % der Athlet:innen ihren Energiebedarf nicht ausreichend decken und an einem sogenannten REDs (relatives Energiedefizit im Sport) leiden. Siehe dazu auch Hot Topic Energieverfügbarkeit im Sport. Um dem vorzubeugen, wird empfohlen, dass Athletinnen individuell, sportartspezifisch in Sporternährungsfragen betreut und begleitet werden. Weiter ist es auch wichtig, dass Trainer:innen und Betreuer:innen diese Problematik kennen und wissen, wie damit umzugehen ist. Auch der Einfluss der sozialen Medien auf die physische und psychische Gesundheit darf nicht übersehen werden.

Kohlenhydrate:

Grundsätzlich wird empfohlen, dass die tägliche Kohlenhydratzufuhr auf den Trainingsinhalt sowie die gesamte Trainingsbelastung abgestimmt und angepasst wird. Das heisst, dass je nach Dauer und Intensität der Trainingseinheit geringere Mengen an Kohlenhydraten (Bsp. 3-4 g/kg/Tag für einen lockeren Trainingstag) oder grössere Mengen (Bsp. 8-12 g/kg/Tag für einen sehr intensiven Trainingstag) notwendig sind. Da der Zyklus einen Einfluss auf die Appetitregulation, Heisshunger oder auch Magen-Darm-Probleme hat, müssen diese Punkte mitberücksichtigt werden. Wie bereits erwähnt sind die Glykogenspeichermöglichkeiten in der Follikelphase allenfalls reduziert. Deshalb wird Athletinnen empfohlen, vor dem Ausdauertraining Kohlenhydrate zuzuführen, um die Kohlenhydratverfügbarkeit zu optimieren. Trotzdem scheinen mehr als 50 % der Athletinnen regelmässig ein Nüchterntraining (Training ohne vorgängige Energiezufuhr) durchzuführen. Neue Forschungsprojekte sollten bei Athletinnen auch diesen Aspekt genauer untersuchen. Bis eine grössere Anzahl neuer Studien mit Athletinnen vorhanden ist, welche die Kohlenhydratzufuhr während der sportlichen Leistung in Abhängigkeit mit dem Trainingsumfang und dem Zyklus untersuchten, gelten für die Athletinnen die gleichen Ernährungsempfehlungen bezüglich Kohlenhydratzufuhr wie für die Athleten. Unklar scheint auch, welche Effekte «Train Low», also Training mit entleerten Glykogenreserven, bei Frauen auf die Leistungsfähigkeit wie auch auf die Gesundheit sowie Trainingsanpassung haben können.

Protein:

Die Empfehlungen zur Proteinzufuhr, welche von Thomas et al. (2016) erläutert wurden (4-5 Proteinportionen pro Tag, qualitativ gute Proteinquellen, 0.3 g/kg pro Mahlzeit) sind für Männer und Frauen deckungsgleich. Aufgrund eines erhöhten Protein-Umsatzes liegt die empfohlene Proteinzufuhr im Sport (1.2 bis 2.0 g/kg/Tag) weit über dem Wert, welcher für die «normale» Bevölkerung (0.8 g/kg/Tag) empfohlen wird. Ein aktueller Review fasst die vorhandenen Studien zusammen, welche bei Frauen den Zusammenhang der Proteinzufuhr mit der Stickstoffbilanz untersucht haben. Für alle untersuchten Kategorien (Ausdauertraining, Krafttraining und intermittierendes Training) scheint die empfohlene Proteinzufuhr innerhalb von obengenannten 1.2 bis 2.0 g/kg/Tag zu liegen. Die Autoren beschreiben auch, dass sich beispielsweise das Aminosäurenprofil im Blut von Frauen, welche hormonell verhüten, von denen, welche einen natürlichen, normalen, regelmässigen Zyklus haben, unterscheidet. Moore et al. (2021) schreiben, dass Frauen wie auch Männer, welche sich vor allem von pflanzlichen Proteinquellen ernähren, mindestens 10 % mehr Protein zuführen sollten.

Flüssigkeit:

Während des Menstruationszyklus variieren Durstgefühl und Wasserhaushalt im Körper und es kann zu Wassereinlagerungen kommen. Das Tragen von Stützstrümpfen in der späten Follikelphase und während der LP kann helfen, diesen Wassereinlagerungen in den Beinen vorzubeugen. Giersch et al. (2020) beschreiben weiter, dass vor allem während der LP der weibliche Körper eher zu einer Dehydrierung neigt als in den anderen Zyklusphasen. Dass eine Dehydration, also ein Flüssigkeitsmangel, einen negativen Einfluss auf die Ausdauerleistungsfähigkeit hat, ist bekannt. Ob die zyklusbedingte Dehydrierung einen Einfluss auf die Zufuhr von Flüssigkeit während des Sports hat, muss noch weiter untersucht werden.

Mikronährstoffe:

Durch den monatlichen Blutverlust ist der Eisenbedarf bei Athletinnen erhöht. Erschwerend kommt hinzu, dass zum einen die hohe sportliche Belastung und der dadurch erhöhte Hepcidinspiegel die Eisenaufnahme hemmt. Zum anderen spielt auch die Ernährung eine wichtige Rolle: Durch eine zu geringe Energiezufuhr, eine zu geringe Zufuhr an eisenreichen Lebensmitteln sowie durch die gleichzeitige Zufuhr von Lebensmitteln, welche die Eisenaufnahme hemmen (z. B. Kaffee), kann der Eisenbedarf oft nicht gedeckt werden (für mehr Informationen siehe Faktenblatt Eisenmangel im Sport).

Auch Kalzium und Vitamin D müssen bei Athletinnen besonders beachtet werden. Kalzium, welches vorwiegend über Milchprodukte und Mineralwasser zugeführt wird, ist essenziell bei der Regulation des Knochenstoffwechsels und somit entscheidend für die Knochengesundheit. Die Zufuhr ist bei Frauen meist ungenügend. Frauen sind auch häufiger von einem relativen Energiedefizit betroffen und eine verminderte Knochendichte tritt vermehrt auf. Eine adäquate Kalziumzufuhr ist dort Teil der Therapie. In diesem Zusammenhang lohnt sich auch die Überprüfung des Vitamin D-Status, welcher ebenfalls in Relation mit einer guten Knochendichte und der Knochengesundheit steht.

Fazit

Jede Frau ist einzigartig und durchläuft in ihrem Leben verschiedenste Phasen, die die Ernährung und die Leistungsfähigkeit beeinflussen. Auf folgende Punkte soll geachtet werden:

- Frauenspezifische Themen (Zyklus, Verhütung, Befinden) ansprechen.

- Zykluslänge (v. a. bei Athletinnen ohne hormonelle Verhütung) und Intensität der Blutung notieren.

- Bei Unregelmässigkeiten oder Ausbleiben der Menstruation eine Untersuchung bei der Gynäkologin sowie in der Sportmedizin vereinbaren.

- Auf eine ausreichende Energie- und Kohlenhydratzufuhr in Abhängigkeit mit dem Trainingsaufwand achten und mit einer Fachperson in Sporternährung besprechen.

- Optimierte Proteinzufuhr (4-5 Portionen à 0.3 g pro kg Körpergewicht an qualitativ hochstehenden proteinreichen Lebensmitteln); insbesondere bei vegetarischer oder veganer Ernährung.

- Wichtige Mikronährstoffe, die es bei Frauen zu beachten gilt: Kalzium, Eisen, Vitamin B12, Vitamin D.

Autorinnen: Dr. Joëlle Flück, Simone Reber

Datum: Dezember 2024, Version 2.0

Gültigkeit: bis Dezember 2027

Zum Original-Artikel

Ernährung: Frau und Sport auf ssns.ch

Literatur

- The International Olympic Committee I. Tokyo 2020 first ever gender-balanced Olympic Games in history, record number of female competitors at Paralympic Games. www.olympics.com. Accessed 23.08.2021, 2021.

- Costello JT, Bieuzen F, Bleakley CM. Where are all the female participants in Sports and Exercise Medicine research? Eur J Sport Sci. 2014;14(8):847-51. doi:10.1080/17461391.2014.911354

- Elliott-Sale KJ, Minahan CL, de Jonge X, et al. Methodological Considerations for Studies in Sport and Exercise Science with Women as Participants: A Working Guide for Standards of Practice for Research on Women. Sports Med. May 2021;51(5):843-861. doi:10.1007/s40279-021-01435-8

- Martinsen M, Bratland-Sanda S, Eriksson AK, Sundgot-Borgen J. Dieting to win or to be thin? A study of dieting and disordered eating among adolescent elite athletes and non-athlete controls. Br J Sports Med. Jan 2010;44(1):70-6. doi:10.1136/bjsm.2009.068668

- Martinsen M, Sundgot-Borgen J. Higher prevalence of eating disorders among adolescent elite athletes than controls. Med Sci Sports Exerc. Jun 2013;45(6):1188-97. doi:10.1249/MSS.0b013e318281a939

- Cialdella-Kam L, Kulpins D, Manore MM. Vegetarian, Gluten-Free, and Energy Restricted Diets in Female Athletes. Sports (Basel). Oct 21 2016;4(4)doi:10.3390/sports4040050

- Wells KR, Jeacocke NA, Appaneal R, et al. The Australian Institute of Sport (AIS) and National Eating Disorders Collaboration (NEDC) position statement on disordered eating in high performance sport. Br J Sports Med. Nov 2020;54(21):1247-1258. doi:10.1136/bjsports-2019-101813

- Pedlar CR, Brugnara C, Bruinvels G, Burden R. Iron balance and iron supplementation for the female athlete: A practical approach. Eur J Sport Sci. Mar 2018;18(2):295-305. doi:10.1080/17461391.2017.1416178

- Murray-Davis B, Grenier L, Atkinson SA, et al. Experiences regarding nutrition and exercise among women during early postpartum: a qualitative grounded theory study. BMC Pregnancy Childbirth. Oct 21 2019;19(1):368. doi:10.1186/s12884-019-2508-z

- Bø K, Artal R, Barakat R, et al. Exercise and pregnancy in recreational and elite athletes: 2016/17 evidence summary from the IOC Expert Group Meeting, Lausanne. Part 3-exercise in the postpartum period. Br J Sports Med. Nov 2017;51(21):1516-1525. doi:10.1136/bjsports-2017-097964

- Sussman M, Trocio J, Best C, et al. Prevalence of menopausal symptoms among mid-life women: findings from electronic medical records. BMC Womens Health. Aug 13 2015;15:58. doi:10.1186/s12905-015-0217-y

- Rolland YM, Perry HM, Patrick P, Banks WA, Morley JE. Loss of appendicular muscle mass and loss of muscle strength in young postmenopausal women. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. Mar 2007;62(3):330-5. doi:10.1093/gerona/62.3.330

- Lupsa BC, Insogna K. Bone Health and Osteoporosis. Endocrinol Metab Clin North Am. Sep 2015;44(3):517-30. doi:10.1016/j.ecl.2015.05.002

- Carmichael MA, Thomson RL, Moran LJ, Wycherley TP. The Impact of Menstrual Cycle Phase on Athletes' Performance: A Narrative Review. Int J Environ Res Public Health. Feb 9 2021;18(4)doi:10.3390/ijerph18041667

- Martin D, Sale C, Cooper SB, Elliott-Sale KJ. Period Prevalence and Perceived Side Effects of Hormonal Contraceptive Use and the Menstrual Cycle in Elite Athletes. Int J Sports Physiol Perform. Aug 1 2018;13(7):926-932. doi:10.1123/ijspp.2017-0330

- Baker FC, Siboza F, Fuller A. Temperature regulation in women: Effects of the menstrual cycle. Temperature (Austin, Tex). 2020;7(3):226-262. doi:10.1080/23328940.2020.1735927

- Wohlgemuth KJ, Arieta LR, Brewer GJ, Hoselton AL, Gould LM, Smith-Ryan AE. Sex differences and considerations for female specific nutritional strategies: a narrative review. J Int Soc Sports Nutr. Apr 1 2021;18(1):27. doi:10.1186/s12970-021-00422-8

- Oosthuyse T, Bosch AN. The effect of the menstrual cycle on exercise metabolism: implications for exercise performance in eumenorrhoeic women. Sports Med. Mar 1 2010;40(3):207-27. doi:10.2165/11317090-000000000-00000

- Isacco L, Duché P, Boisseau N. Influence of hormonal status on substrate utilization at rest and during exercise in the female population. Sports Med. Apr 1 2012;42(4):327-42. doi:10.2165/11598900-000000000-00000

- Devries MC, Hamadeh MJ, Phillips SM, Tarnopolsky MA. Menstrual cycle phase and sex influence muscle glycogen utilization and glucose turnover during moderate-intensity endurance exercise. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. Oct 2006;291(4):R1120-8. doi:10.1152/ajpregu.00700.2005

- Bruinvels G, Burden RJ, McGregor AJ, et al. Sport, exercise and the menstrual cycle: where is the research? Br J Sports Med. Mar 2017;51(6):487-488. doi:10.1136/bjsports-2016-096279

- McNulty KL, Elliott-Sale KJ, Dolan E, et al. The Effects of Menstrual Cycle Phase on Exercise Performance in Eumenorrheic Women: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Med. Oct 2020;50(10):1813-1827. doi:10.1007/s40279-020-01319-3

- Dasa MS, Kristoffersen M, Ersvær E, et al. The Female Menstrual Cycles Effect on Strength and Power Parameters in High-Level Female Team Athletes. Frontiers in physiology. 2021;12:600668. doi:10.3389/fphys.2021.600668

- Knowles OE, Aisbett B, Main LC, Drinkwater EJ, Orellana L, Lamon S. Resistance Training and Skeletal Muscle Protein Metabolism in Eumenorrheic Females: Implications for Researchers and Practitioners. Sports Medicine. 2019/11/01 2019;49(11):1637-1650. doi:10.1007/s40279-019-01132-7

- Colenso-Semple LM, D'Souza AC, Elliott-Sale KJ, Phillips SM. Current evidence shows no influence of women's menstrual cycle phase on acute strength performance or adaptations to resistance exercise training. Front Sports Act Living. 2023;5:1054542. doi:10.3389/fspor.2023.1054542

- Bruinvels G, Goldsmith E, Blagrove R, et al. Prevalence and frequency of menstrual cycle symptoms are associated with availability to train and compete: a study of 6812 exercising women recruited using the Strava exercise app. Br J Sports Med. Apr 2021;55(8):438-443. doi:10.1136/bjsports-2020-102792

- Dye L, Blundell JE. Menstrual cycle and appetite control: implications for weight regulation. Hum Reprod. Jun 1997;12(6):1142-51. doi:10.1093/humrep/12.6.1142

- Bredella MA. Sex Differences in Body Composition. Adv Exp Med Biol. 2017;1043:9-27. doi:10.1007/978-3-319-70178-3_2

- Tarnopolsky LJ, MacDougall JD, Atkinson SA, Tarnopolsky MA, Sutton JR. Gender differences in substrate for endurance exercise. J Appl Physiol (1985). Jan 1990;68(1):302-8. doi:10.1152/jappl.1990.68.1.302

- Tate CA, Holtz RW. Gender and fat metabolism during exercise: a review. Can J Appl Physiol. Dec 1998;23(6):570-82. doi:10.1139/h98-032

- Tarnopolsky MA, Atkinson SA, Phillips SM, MacDougall JD. Carbohydrate loading and metabolism during exercise in men and women. J Appl Physiol (1985). Apr 1995;78(4):1360-8. doi:10.1152/jappl.1995.78.4.1360

- Tarnopolsky MA, Zawada C, Richmond LB, et al. Gender differences in carbohydrate loading are related to energy intake. J Appl Physiol (1985). Jul 2001;91(1):225-30. doi:10.1152/jappl.2001.91.1.225

- James AP, Lorraine M, Cullen D, et al. Muscle glycogen supercompensation: absence of a gender-related difference. Eur J Appl Physiol. Oct 2001;85(6):533-8. doi:10.1007/s004210100499

- Moore DR, Sygo J, Morton JP. Fuelling the female athlete: Carbohydrate and protein recommendations. Eur J Sport Sci. May 20 2021:1-13. doi:10.1080/17461391.2021.1922508

- Pugh JN, Lydon K, O'Donovan CM, O'Sullivan O, Madigan SM. More than a gut feeling: What is the role of the gastrointestinal tract in female athlete health? Eur J Sport Sci. May 20 2021:1-10. doi:10.1080/17461391.2021.1921853

- Wallis GA, Dawson R, Achten J, Webber J, Jeukendrup AE. Metabolic response to carbohydrate ingestion during exercise in males and females. Am J Physiol Endocrinol Metab. Apr 2006;290(4):E708-15. doi:10.1152/ajpendo.00357.2005

- Logue DM, Madigan SM, Melin A, et al. Low Energy Availability in Athletes 2020: An Updated Narrative Review of Prevalence, Risk, Within-Day Energy Balance, Knowledge, and Impact on Sports Performance. Nutrients. Mar 20 2020;12(3)doi:10.3390/nu12030835

- Wasserfurth P, Palmowski J, Hahn A, Krüger K. Reasons for and Consequences of Low Energy Availability in Female and Male Athletes: Social Environment, Adaptations, and Prevention. Sports medicine - open. Sep 10 2020;6(1):44. doi:10.1186/s40798-020-00275-6

- Thomas DT, Erdman KA, Burke LM. American College of Sports Medicine Joint Position Statement. Nutrition and Athletic Performance. Med Sci Sports Exerc. Mar 2016;48(3):543-68. doi:10.1249/MSS.0000000000000852

- Stellingwerff T, Morton JP, Burke LM. A Framework for Periodized Nutrition for Athletics. Int J Sport Nutr Exerc Metab. Mar 1 2019;29(2):141-151. doi:10.1123/ijsnem.2018-0305

- Rothschild JA, Kilding AE, Plews DJ. Prevalence and Determinants of Fasted Training in Endurance Athletes: A Survey Analysis. Int J Sport Nutr Exerc Metab. Jul 23 2020;30(5):345-356. doi:10.1123/ijsnem.2020-0109

- Mercer D, Convit L, Condo D, et al. Protein Requirements of Pre-Menopausal Female Athletes: Systematic Literature Review. Nutrients. Nov 16 2020;12(11)doi:10.3390/nu12113527

- Giersch GEW, Charkoudian N, Stearns RL, Casa DJ. Fluid Balance and Hydration Considerations for Women: Review and Future Directions. Sports Med. Feb 2020;50(2):253-261. doi:10.1007/s40279-019-01206-6

- Goulet EDB. Effect of exercise-induced dehydration on endurance performance: evaluating the impact of exercise protocols on outcomes using a meta-analytic procedure. British Journal of Sports Medicine. 2013;47(11):679-686. doi:10.1136/bjsports-2012-090958

- McClung JP, Gaffney-Stomberg E, Lee JJ. Female athletes: a population at risk of vitamin and mineral deficiencies affecting health and performance. J Trace Elem Med Biol. Oct 2014;28(4):388-92. doi:10.1016/j.jtemb.2014.06.022

- MacKnight JM. Osteopenia and Osteoporosis in Female Athletes. Clin Sports Med. Oct 2017;36(4):687-702. doi:10.1016/j.csm.2017.05.006